剑桥大学教授劳埃德:以认真的态度对待其他文明

1993年春天,劳埃德教授在西班牙山里读书、写作

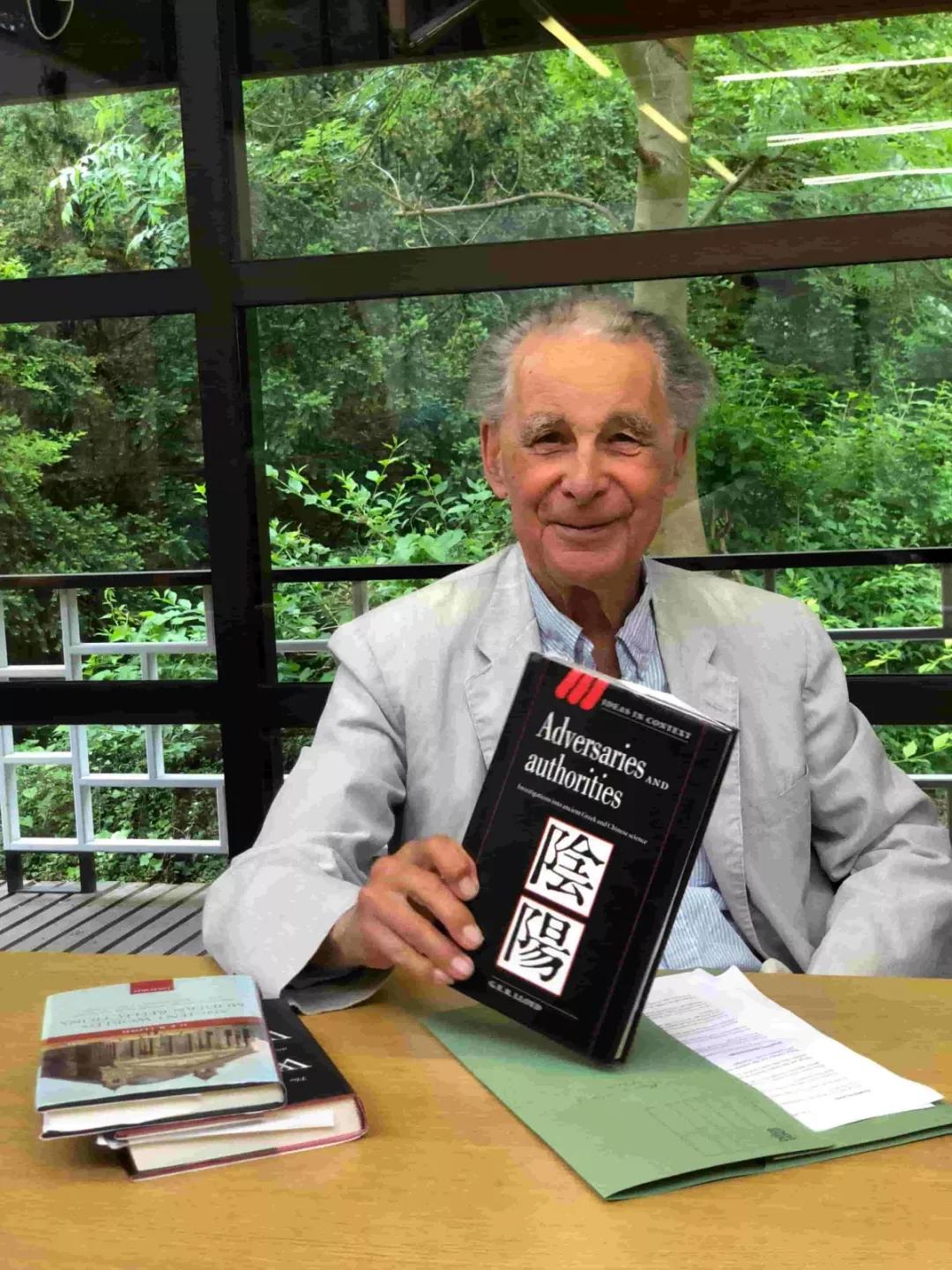

访谈学者:杰佛里·劳埃德(Geoffrey Ernest Richard Lloyd),剑桥大学古典系“古代哲学与科学”教授,李约瑟研究所驻所教授;英国国家学术院院士(FBA),美国文理科学院荣誉外籍院士。1997年获大英帝国爵士称号,曾获多项世界级大奖。1989至2000年任剑桥大学达尔文学院院长,1992至2002年任东亚科学史基金会理事长,指导李约瑟研究所的工作。著述二十余部,包括《极性与类比》(Polarity and Analogy)、《古代世界的现代思考》(Ancient Worlds, Modern Reflections)等,被译成十余种文字出版。劳埃德爵士不仅是西方古代哲学与科学史界的领军人物,也是中国与古希腊思想比较研究的鼻祖。

访谈人:赵静一,毕业于剑桥大学古典学系,获学士、硕士及博士学位,为该系首位来自中国大陆的本科生。现任剑桥大学达尔文学院及李约瑟所研究员,研究方向为古希腊与中国哲学思想比较。

学人Scholar由访谈人授权发布。

序

2013年,劳埃德教授被旦·大卫奖(Dan David Prize)的颁奖评委称为“现今世上最伟大的古代科学史学家”。仅凭西方古典学方面的成就,劳埃德教授便可在学术界享有一世盛名,而实际上,他的学术造诣远远超越了这一领域。他研究兴趣广泛,横跨古典学、人类学、社会学、认知科学等,称得上真正意义上的跨文化、跨学科研究。1987年,他受邀到北京大学讲学,期间深受中国哲学与科学传统的感染,之后将“中国”纳入自己的研究范围,成为一名中国与古希腊思想比较研究的拓荒者,在这一领域具有无可比拟的影响力。

师从劳埃德教授并成为这位大师级学者的关门弟子,实属我求学生涯中的一大幸事。在我读博士的时候,劳埃德教授已是一位退休十多年的老者。然而,在几年的交往中,先生让我对“年龄”、 “执着”与“创新”这些概念全部有了新的认识。耄耋之年的劳埃德教授对科研的热情丝毫不逊于年轻人,他每天都骑着自行车穿梭于剑桥的街头巷尾,去图书馆阅读写作,去研究所参加研讨会,一年四季,风雨不误。他已经完成了二十多部在学界颇具影响力的专著,而其中一半都是在退休后写就的。如此高产的学术生涯,必然意味着劳埃德教授惊人的工作效率。收到我发去的万字论文,他即便百事缠身,也总是次日就把详细的评语发给我,以备我们见面时讨论。每每给他发邮件商讨一件事,他总是第一时间回复,语言精简又恰到好处。令人大为惊叹的是,当年他仅用三个月的时间便完成了博士论文的写作,在此基础上出版的专著《极性与类比》,成为古典学界的必读书目。

劳埃德教授各种头衔金光闪闪,然而他没有任何架子,总是亲切地让我们直呼其名——杰佛里。最令人感动的是他给予青年学者的诸多帮助与鼓励。午餐时间,他会主动坐在之前从未谋面的青年学子旁边,与他们聊学术、聊生活。而这些学生往往事后才知道,原来与他们亲切交谈的是一位顶级学术大师——学院大堂墙上那幅画像上的老院长!劳埃德教授有非凡的人格魅力,身边的人都觉得他可爱至极。他的真诚,他的幽默,他对同事、对学生发自肺腑的关心,都令我深受感染。他对世界万物充满了好奇,且总能发现大自然的美妙之处,而我也逐渐意识到,正是这一点激励着他不断地探索与尝试,让他的内心青春永驻。

2013年,因其卓越的学术成就,劳埃德教授荣获旦·大卫奖,奖金为一百万美元。他把奖金慷慨捐赠予李约瑟研究所,并设立了研究岗位,为年轻学者提供学术研究机会。而我,正是这一基金的受益者之一。

2018年5月29日,我在李约瑟研究所对话导师大人,与他探讨中西思想比较过程中的疑难、跨学科研究的意义,以及高效工作的“秘诀”。能够每天与导师交流甚至与之成为朋友是我的莫大福分,很高兴能以访谈的形式把我们的对话分享给更多的读者。(谢劳埃德教授为访谈提供珍贵的历史图片。)

一、剑桥大学的学术洗礼

赵静一:杰佛里,可以先介绍一下您当年在剑桥大学就读的专业吗?

劳埃德:我的专业是古典学(Classics)。那时的古典学尤其重视语言和文学,不像现在的剑桥古典学系,会提供跨学科的试题。在本科一、二年级,我们基本上是专攻语言。学生不仅要做到把古希腊文和拉丁文熟练地译为英文,还要把英文诗歌译成古希腊文和拉丁文,这些都十分具有挑战性。

实际上,我当时对数学更感兴趣,数学是我中学时期学得最好的科目。可人们对我说,数学相对容易,你自己就可以学,而古典学更是一种挑战。所以,很可惜的是,我没有选择数学这一专业。到本科三年级的时候,我发现哲学对我十分有启发,同时,我也开始对人类学感兴趣,并常常与人类学家交流。

赵静一:您认为剑桥的学院制是否有助于您结识自己领域外的学者呢?

劳埃德:是的,如果我在美国大学学习,我就会一直局限于古典学系,那样的话情况就大不相同了。在国王学院,我发现人们讨论问题的方式比古典学广得多。那时候,国王学院算是很激进的一所学院,虽说经历了不少起伏,但学院拥有一批非常聪颖的本科生。我上本科的时候是1951年,正处于一个十分理想的时代。那时候,有些人刚刚服完兵役,便来到学校。来做什么呢?——充分利用大学时光发现生活与艺术,等等。

我哥哥比我大四岁半,他的朋友基本上都服过兵役,经历过诺曼底登陆(D-Day),在法国打坦克战。当你经历过战争后,对人生、对世界的看法就不一样了。在课堂上,你会发现一切都是如此温和而平静。

赵静一:您自己也服过兵役,对吗?

劳埃德:是的。实际上,我一直在躲避兵役。我考虑过当一名拒服兵役者(conscientious objector),但我的朋友对我说,作为一名拒服兵役者,你会在法庭上被问及是否愿意与纳粹党战斗,这一问题令我意识到我无法拒服兵役。尽管如此,我还是拖延了很长时间。我的一些朋友毕业后直接上了战场,有的英年早逝。

赵静一:您当时为何选择专攻科学史?

劳埃德:其实开始的时候,我研究更多的是医学史。我的父亲和哥哥都是医生,所以我自来就对医学感兴趣。我看了一本有关希波克拉底的书,发现古希腊医学很有意思,之后便投入到这方面的研究中。同时,我也开始对古希腊数学产生兴趣。至于科学史,那是后来的事了。

赵静一:您认为,在过去的几十年里,剑桥大学的变化大吗?

劳埃德:这里的变化太大了。令人深感遗憾的是,现在的人们越来越关注考试成绩和职业规划,和原来相比,失去了一定的自由和能力。由于竞争更加激烈,人们不得不专注于狭窄的研究领域,不愿意去冒险尝试新事物。显而易见的是,中西比较研究为人们提供了创新的空间。我们二人都在做这方面研究,可以看到它的巨大潜力。

赵静一对话导师劳埃德教授(摄影:陶涛)

二、以认真的态度对待其他文明

赵静一:您刚才提到,比较研究可以让人们尝试了解新的课题。您是什么时候开始进行比较研究的?

劳埃德:我是通过人类学接触到比较研究的。其中最关键的问题有——我们如何理解那些与我们的信仰、风俗习惯完全不同的人?我们是否可以理解其他群体的信仰系统?实际上,现在的人类学家依旧在解析这些问题。做完田野调查后,人类学家开始描述那些人的“古怪”行为,这样问题就产生了。列维·布留尔(Levy-Bruhl)曾提出,有些群体具备的是原始的心性(primitive mentality)。这种说法十分令人震惊,因为这其实是对世界上很多人不屑一顾的体现。实际上,许多群体都非常聪明,他们能够在异常困难的情况下得以生存。如果让我们到亚马逊热带雨林里生活,我们是无法生存的,而他们却可以在那里生活得很好。

我是怎样开始了解中国的呢?我在剑桥读书和工作的时候,认识了李约瑟(Joseph Needham)。通过李约瑟编撰的《中国科学技术史》(又译《中国科学与文明》)(Science and Civilisation in China),我了解到,关于中国,有很多有意思的文献值得研究。

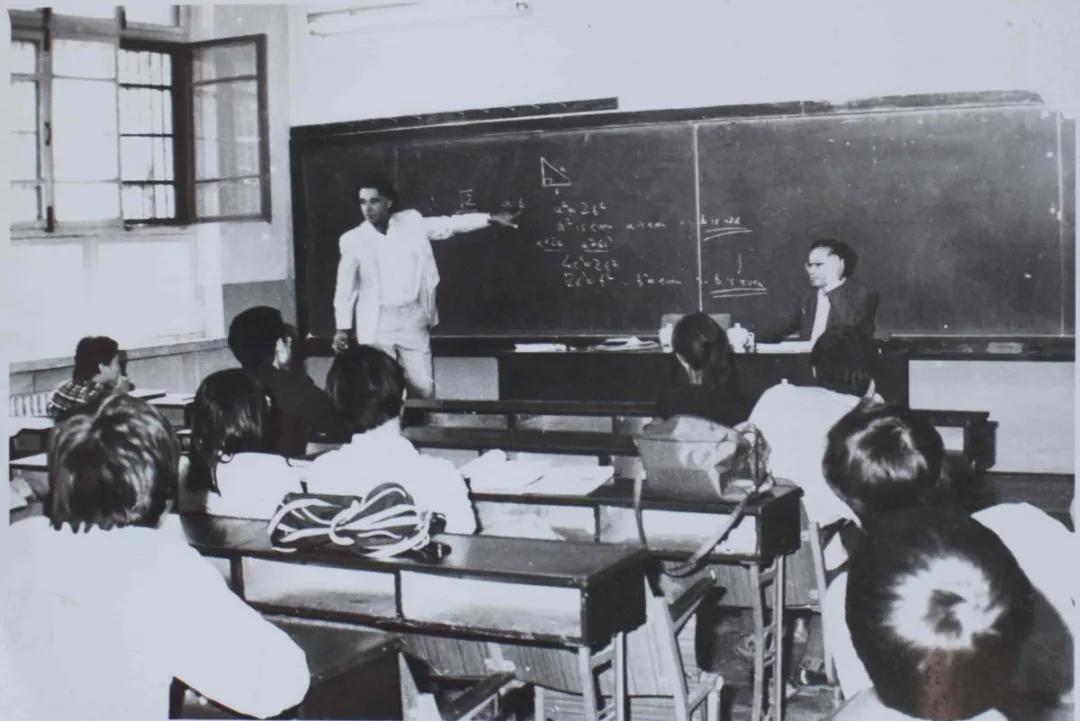

1987年,我受北京大学李真教授的邀请去北大讲学。这些优秀的北大学生向我提出了很多具有挑战性的问题,关于为什么古希腊人的做事方式和中国不一样,等等。我意识到自己已无法用之前那种方式继续开展古希腊科学史的研究,而必须开始利用比较、对比的方法。于是,回到英国后,我开始了古代汉语的学习。

赵静一:您开始从事比较研究的时候,是否需要应对很多质疑的声音?作为这一领域的开拓者,您遇到过哪些困难?

劳埃德:我的第一部著作《极性与类比》【注:关于早期希腊思想的两种论证】受到了古典学家严苛的批判,但获得人类学家的广泛好评。可以说,我当时做的就是古代人类学。在博士论文答辩时,他们对我说,虽然《极性与类比》是一篇很有意思的论文,但要想成为一名学者,你需要做的是编辑文献和写评注【注:传统的古典学研究路经】。我没有听取他们的意见。

我当时没有对自己说:“是时候开拓一片新领域了!”实际上,我直接就开始这么做了。事实上,在进行比较之前,真正由我开辟的领域是古希腊科学,因为当时人们没有认真对待古希腊科学、数学和医学。

2013年1月,访谈人在劳埃德教授80岁庆生酒会上与导师夫妇合影

赵静一:在过去的五年时间,我见证了古代中国与希腊思想比较研究的迅速发展。在我刚开始读博士的时候,这一领域的学者还十分稀少,而近些年,相关学术活动遍布世界各地。人们现在更深刻地意识到了比较研究的意义,希望古典学家也能够越来越重视这样的研究。

劳埃德:当然了,这里面也有你的一份贡献。并不是只有比较研究才是有意思的,但是比较的方法确实可以给予我们新的视角(比较的意义,参考静一访谈01 哈佛大学教授普鸣)。我用一个自己造的词——‘de-parochialisation’(反狭隘主义)——来形容比较的意义。这个词的意思是不受限于自己文化的思维框架,这一点十分重要。这一领域在不断发展壮大,但你我也经常会谈到比较的重重困难。如果你只是把一个文化里的某样东西拿来和另一个文化里的某样东西进行比较,这是否是有意义的,我们说不准。重要的是你要结合背景知识(contextualise),也就是说尽可能深入地沉浸在有关文化的整体中,并且要看到那种文化里的各个组成部分之间是如何相互联系的。毋庸置疑,比较是一项艰巨的任务,同时也是十分有价值的工作,它让我们拥有一个更加全面的视角来看待问题。

让西方接受中国,还有太多的工作要做,人们对中国还有很多的误解、肤浅的判断和无望的泛泛其谈。有人会问这种研究会对现代世界做出什么样的贡献?我认为,它的贡献是,让你意识到你必须以认真的态度对待其他文明。我想,这一点对美国来说尤为重要。美国的外交政策我在这里就不多提了。

三、如何开展比较研究

赵静一:您认为,针对比较,有哪些方面值得人们更多的关注?

劳埃德:一个仍需人们热切关注的问题是学科之间的界限。我们所说的“哲学”是什么意思,“哲学”与“头脑清醒地思考事物”有何不同吗?事实上,并无不同,它同时也包括对如何表现(how to behave)的思考。因此,思考某项研究(enquiry)背后的概念框架至关重要。

赵静一:我经常被问到,应如何开展比较研究?在我们共同编撰的《古代希腊与中国比较研究》(Ancient Greece and China Compared)出版后,大家就可以在这部书中找答案了。您认为该书的亮点在哪儿?

劳埃德:我认为这部书的伟大之处在于它开辟了比较的多种途径,显示了各种各样的可能性。编者与作者想说的是,不管什么主题,什么领域,我们都必须采取不同的方案和研究方法,关注事物的多样性与多元性。当然,我们需要做的是避免方法上的陷阱,不是试图直接将两样东西进行比较,而是如前所述,参考语境及大背景进行比较,而这,就是未来之路。这样做的最终结果是展现其他文化,促进全世界相互理解,毕竟,这一点太重要了。

当然,我们生活的世界与古时相比大不相同,但很多问题依然存在,如人们对传统和创新的态度以及对多元化问题的看法。这类问题和过去一样紧迫,甚至,我认为在某种程度上,比从前还要紧迫,因为从某种意义上说,当西方占统治地位时,人们假定西方的做事方式没有什么可质疑的,而现在我们确实在质疑。

由赵静一与劳埃德共同编撰的《古代希腊与中国比较研究》(Ancient Greece and China Compared) 于 2018 年由剑桥大学出版社出版

四、比较之案例:教育、政治、自然、证明

劳埃德:我想就此谈论一下教育和政治这两大话题。在我的著作《古代世界的现代思考》(Ancient Worlds, Modern Reflections)中,我谈到高等教育的责任以及民主这一概念。我认为当我们研究与“人权”相关的话题时,我们可以从古代各式各样的政治体系中学习。“人权”是一个非常时髦的话题,而在古代希腊、罗马和中国这一话题并不重要。现在的问题是,当我们谈到人权时,我们是在谈论某种特定的现代世界的概念吗?答案是肯定的。在古代,人们谈论更多的是“责任”。那么,出于对类似问题的考虑,我们应该怎样构建高等教育,怎样才能从现有的体制中获得最好的效果?令人欣慰的是,大家普遍认为教育非常重要,不过,如何更好地从中受益却是一个很棘手的问题。

因此,我认为,通过学习古代世界,我们可以吸取一些具体的经验教训,当然,这并不意味着按部就班地将其应用到我们的生活中,而是对我们所学的东西作一些调整。通过了解一个与自己所处的环境截然不同的社会,你可以从中学到更多的东西,看到平常看不到的东西。

劳埃德认为,我们不应试图直接将两样东西进行比较,而是参考语境及大背景进行比较

赵静一:您可否举例说明您所感兴趣的其他比较研究课题,以及给我们带来的启示?

劳埃德:如你所知,我认为中国思想有一个优势,那就是它没有单一的“自然”(nature)概念。这一点真的很特别。人们会说,中国古代当然有“自然”的概念,如“性”(性自命出)、“道”,等等。即便如此,中国没有一个单一、概括性的“自然”概念,类似我们(指西方)所继承的古希腊语里面的“phusis”(自然)所起到的作用。“Nature”一部分是描述性的(descriptive),一部分是规范性的(normative),这就把问题复杂化了。当我接触到没有“自然”词汇的中文文本时,便开始用更加批判的眼光来审视有关于“nature”的词汇。“人性”(human nature)是一个万分复杂的概念,需要人们用更加批判的眼光来审视它。

另一个例子是“证明”(proof),这要追述到1987年,我在北大讲学的时候。我向听众们演示了正方形对角线一侧的不可通约性。我画了一个直角三角形,直到现在我还清晰地记得我那些聪明的学生惊讶的表情:为什么要用公理演绎证明呢?在中国没有公理演绎证明。这里问题就出来了,数学实践中的共性和差异是什么?这是个很棒的问题。认为欧几里德是唯一值得一提的数学传统,这种看法很荒谬;毕竟,从现代数学的角度看,有关数学的研究对象及其能够传递的真理有许多争议,且数学在不同的文化中的表现非常不同。

有一大堆荒谬的理论形容所谓的“原始社会”,即土著人民如何无知,也无能力做数学。这是一个用来回避整个讨论的借口,而我们应该做的是看看这些土著人民如何使用数学。比如说维拉萨(Aparecida Vilaça)所做的有关于瓦里(Wari)人的研究。瓦里人对我们使用的数学不感兴趣,但是他们掌握他们自己需要的数学。例如,复杂的几何学就反映在他们的织物中。这是一个非常有趣的话题,因为编织经常是以一种非常复杂的方式创建图案,然而做这件事的人常常是文盲,他们往往不是通过口头传承给下一代,而是通过演示。

赵静一:这就回到您写作《认知诸形式》(Cognitive Variations)时所关注的一系列问题了吧?

劳埃德:没错。《认知诸形式》是一本雄心勃勃的书。有人说,为什么要让劳埃德来跟我们讲动物智力?他的专业领域是古希腊和中国啊。那么,我为什么要延伸到这些个领域呢?因为我当时接触到了一系列有关色彩感知、空间感知的研究,发现了这些概念在不同文化中的差异,于是开始对这类题目感兴趣。比如说,人们如何穿越太平洋是一个非常有趣的话题,至今还存在着很多迷点,以及各个社会如何用他们独特的方式把动物与植物、动物与动物,以及动物与人类进行区分。

1987年劳埃德教授在北京大学讲座,演示正方形对角线一侧的不可通约性

五、高效工作的“秘诀”

赵静一:您每天的工作量都很大,且效率极高,您是怎样规划每一天的呢?

劳埃德:自从在国王学院任职以来,我就养成了一个习惯,每天在去学院做行政和处理其它事务之前先工作三到五个小时,专用于自己的研究。晚上我一般不用来写作,而是安排下一步的工作。每天晚上睡觉前,我脑子里会准备一些具体的问题,用来在夜里醒着的时候思考。早上六点半左右,我开始整理自己前一天晚上的想法,虽然不会把全部问题都理清楚,但至少在有点头绪之后,我再去做其它的事情。

我与夫人在西班牙的一座山里有一处居所,几十年来每年都会在那里度过一段时间。那样的环境让我很容易投入到工作中——没有电视,没有收音机,可谓与世隔绝。当然了,有时我们也会在那里招待客人,有时还要赶走那些跑到园子里的野猪。

赵静一:您睡觉前思考问题,那岂不是很难入睡?

劳埃德:确实。有时候,对如何解决某一问题毫无头绪,那么就可能彻夜无眠。与从前相比,我在图书馆的时间少了一些,因为我现在对自己阅读的文献更加挑剔了。通常,我会买那些对我有帮助的书,在阅读的同时写下四、五页笔记,夹在书里,这样等以后再参考这些书的时候,就又能拾起自己之前的想法了。

赵静一:您在写作方面有着超高的效率。有些人花很多年的时间才能完成一本书,而您跟他人创作方式似有不同。这一点您怎么看?

劳埃德:我的看法是,在这一点上,人不能追求完美。你要在已有的情况下尽最大努力把手头的工作做好,不要躲避那些困难的问题,且要有自我批判的能力。我会对自己说,关于我的这些观点,我能想到哪些反对意见呢?以此测试那些反对意见是否成立。或许我应该进一步追求完美,但人一辈子的时间很有限。如果反对者提出的都是我未发觉的错误,那么我没有把这项工作做好。但如果反对者提出的都是我已经考虑过的问题,且我已准备好了针对性的回复,那么没有关系,我们可以继续围绕这一问题进行讨论。即便有人批评我的作品粗浅,但如果这本书能够激励一些人思考某些问题,那它便是有意义的。